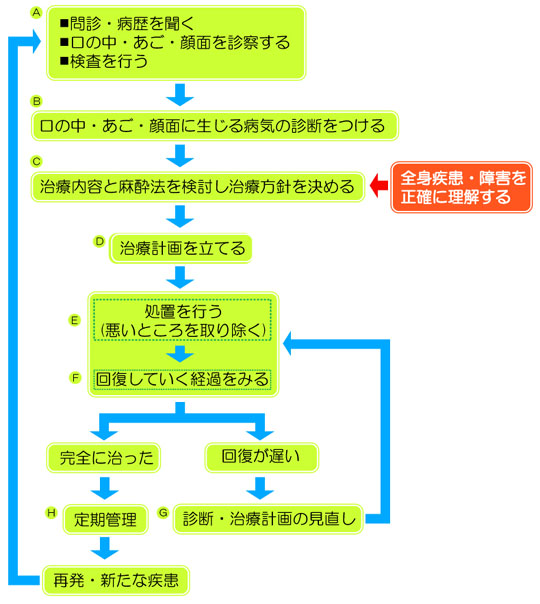

「問診・病歴を聞く、口の中・あご・顔面を診察する、検査を行う」

これらは病気の診断をくだすための手掛かりを得ることが目的です。当診療科では、こどもの口の中・あご・顔面に焦点を当て、これらの作業を行います。「口の中・あご・顔面に生じる病気の診断をくだす」

“診断をくだす”とは大雑把にいうと、“病名をつける”ということです。診断をくだすことができれば症状の原因もはっきりしてきます。これは病気の種類を問わず、治療の前提となる重要なステップです。診断をくだしたあとは、病気を治すにはどうするか、症状をとるにはどうするかという具体的な方針を決めることができます。歯科医師は口の中・あご・顔面の病気にたいする診断をくだします。

どこに症状の原因があるか簡単にわからない病気では、「問診・病歴を聞く、口の中・あご・顔面を診察する、検査を行う」ことをていねいに繰り返しながら、少しずつ診断を絞っていきます。「治療内容と麻酔法を検討し治療方針を決める」

診断をくだしたあとは、病気を治すための具体的な治療方針を決めます。普段元気に生活しているこどもの口の中・あご・顔面にだけ病気が生じた場合は、診断名に基づいたスタンダードな治療方針となります。

しかし重い病気や障がいを抱えているこどもの場合はそれができるとはかぎりません。まずひとりひとりのこどもが抱えている全身疾患や障がいを正確に理解することが大切です。全身疾患・障がいの種類やその程度が異なれば、もともとこどもが持っている自然治癒力・抵抗力が違います。同じ病気にかかっていても、治っていく過程が大きく異なります。診断に基づいたスタンダードな治療方針を画一的に当てはめることができません。それぞれのこどもが抱える全身疾患・障がいに合わせて、最適な治療計画を練る必要があります。その結果、たとえば同じむし歯の診断であっても、普段から健康で元気に生活しているこどもとは、全く異なる治療方針となることがあります。

歯科医師は、全身疾患や障がいを診断したり、治療したりすることはしません。しかしこれを正確に理解することは、全身疾患や障がいを抱えるこどもに最適の治療を提供する歯科医師にとって必須です。「治療計画を立てる」

治療方針に基づいて治療計画を立てます。治療日程や治療回数などを具体的に決めます。こどもの生活や保護者の都合にもできるだけ合わせて無理のない計画を立てます。低年齢のこどもはできれば午前中に治療を終えることができるよう調整します。午後はどんなに遅くても夕方5時ごろまでに治療が終わるように予約時間を調整します。このように外来での治療時間帯は、一般の歯科医院とは大きく異なります。夕方遅い時間帯や休日にしか通院できない方には、通いやすい一般の歯科医院をご紹介致します。「処置を行う」〜治療の第一段階

治療計画が決まったら、それに沿って治療を進めていきます。歯科では多くの場合、まず治療の第一段階として“悪いところを取り除く”ことから始めます。この第一段階には“歯とそのまわりの歯肉・骨などの組織に傷をつけざるを得ない”という側面があります。これを処置と呼んでおきます。たとえばむし歯治療の第一段階では、むし歯菌が感染した病巣を機械で除去します。病巣を十分に取り除くためには、健康な歯も含めて削らなければなりません。これは持って生まれたからだの一部である歯に傷をつける行為そのものです。ただしこの傷は治療上、必要に迫られてつけざるを得ない傷です。さらにその欠けた部分を人工材料で見かけだけもとのような形に再建します。もっと重症でむし歯菌が歯の全体やあごの骨にまで感染してしまった場合は、歯をまるごと除去すること(=抜歯)が必要です。この場合も健康な歯ぐきを切ったり健康な骨を削ったりすることがあります。

このように歯科で行う治療(悪いところを取り除く)で、“歯とそのまわりの歯肉・骨などの組織を、治療上必要に迫られて一時的に傷つけざるを得ない”段階をここでは治療の一部として“処置”と呼びます。処置によってできた傷のことを、一般的には手術侵襲または外科侵襲ともいいます。その意味からいうと、歯科で行う治療とは、外科手術と同じです。治療の第一段階である、“処置を受けた”ということは、たとえそれが一時的なものとはいえ、“歯とそのまわりの歯肉・骨などの組織が傷ついた”と思ってください。そして一時的であるというためには、その傷が“回復して完全に治る”ことが絶対条件です。傷が治ってはじめてそれが一時的なものであったといえるからです。ところが本当に“この傷が治療上、必要に迫られてつけた一時的な傷だった”といえるようにすることは、実は簡単ではありません。そのために治療の第二段階へ進みます。-

「傷が回復していく経過をみていく」〜治療の第二段階

傷ついた組織は、人間の体に備わっている自然治癒力を主体に回復していきます。治療上、必要に迫られてつけた傷であっても同じです。たとえ一時的とはいえ、治療によって傷ついた歯とそのまわりの歯肉・骨などの回復には、どんなに早くても1週間程度、時には数カ月以上もかかることがあります。長い回復の途中で、傷ついた組織が化膿したり、症状がぶり返したりして何らかの手当てが必要なこともあります。そういうことを防ぐためにも、傷ついた組織が順調に回復しているかどうか、定期的に診察や検査を受けていただく必要があります。また自然治癒力による回復をうながすために日常生活の節制や口腔ケアも大切です。このように治療上、必要に迫られてつけた傷が本当に“一時的な傷だった”といえるまでには長い時間と努力が必要です。われわれとこども・保護者との協力があってはじめて病から完全に回復することができます。これが治療の第二段階です。 「診断・治療計画の見直し」と「再治療」

きちんと治療したにもかかわらず回復が遅いときは、いろいろな原因があります。日常生活でストレスを抱えていたり、全身疾患や障がいが悪化しているのかもしれません。診断をつけ直す必要があるかもしれません。回復が遅い原因を明らかにし、診断や治療計画を見直します。-

「定期管理」〜病気から回復したあと大切なこと

傷から完全に回復したと判断できたらそこで治療が終了です。つぎに定期管理に入ります。定期管理には2つの目的があります。“病気の予防”と“早期発見・早期治療”です。“病気の予防”とは一旦治った病気が再発しないよう予防すると同時に、別の病気の発生を予防することです。何らかの異常が発生したら“早期発見・早期治療”することも大切です。このように「定期管理」とは歯科医師・こども・保護者がともに協力して健康を維持していくことです。